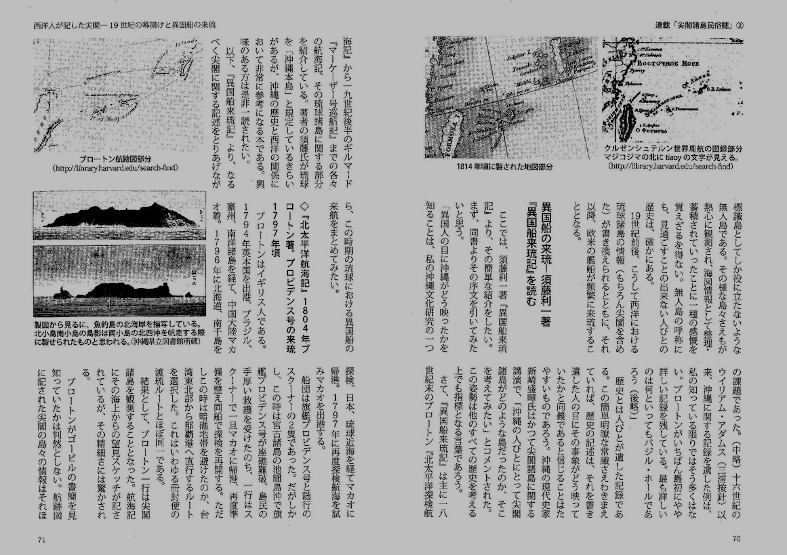

領土編入以前の民間人の進出(上)(p62~p70)

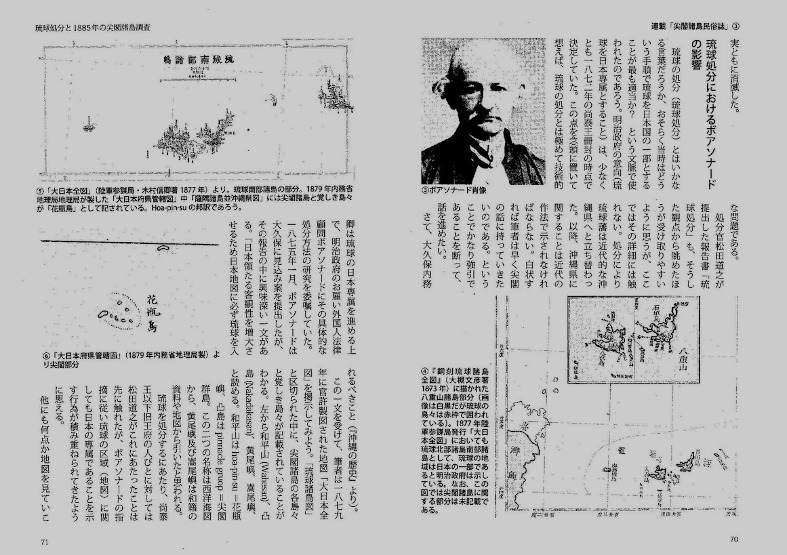

明治初年、沖縄県知事より内務大臣宛に、「尖閣諸島領土編入の伺書」が提出された背景とは?

――それまでは人も通わぬただの無人島に、水産取り締まりの必要が出てきたためだ。なぜか?

八重山島から渡島する者たちが現われたからに他ならない。領土編入以前に、尖閣に用があって

尖閣を目指す人々が出現したことを、多くの史料が示している。

寄留商人たちの活躍

「八重山島より九十余海里北方なるコバシマ」

沖縄県、再度尖閣諸島の領土編入を上申す

塙忠雄と『八重山島ニ係る書類―久場島』

久場島=魚釣島の貴重資料

松村仁之助と尖閣諸島

季刊日本主義 №31(2015秋号) 連載・「尖閣諸島民俗誌」⑤

領土編入以前の民間人の進出(下)(p80~p89)

前稿では、一八八五年の沖縄県当局による尖閣諸島実施調査以降、民間人が尖閣諸島を目指すようになり、一八九

〇年の八重山島役所から沖縄県宛の尖閣諸島の八重山所轄編入の申し出や、民間人の尖閣諸島渡島のさきがけとな

った鹿児島商人の松村仁之助のことなどについて触れた。今回も沖縄県当局と熊本県人ら民間人の尖閣を巡る動き

について追ってみたい。

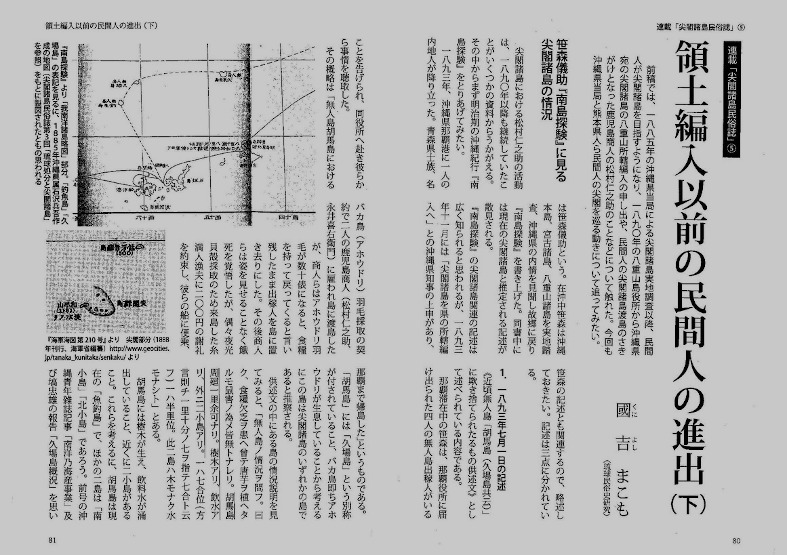

笹森儀助『南島探検』に見る尖閣諸島の情況

1、一八九三年七月一日の記述

2、九月一日から同五日の記述

3、付録「南島事務私見」

熊本県人らによる尖閣群島出漁計画書

沖縄県知事奈良原繁による編入上申と「図南軍」の活躍

熊本県人・伊澤弥喜太と尖閣諸島

清国への漂着と保護送還

季刊日本主義 №32(2015冬号) 連載・「尖閣諸島民俗誌」⑥

古賀辰四郎の尖閣諸島開拓(p86~p98)

「尖閣諸島の開拓者」として知られる古賀辰四郎が、沖縄に関わったきっかけは、二人の兄が西南戦争に

従軍して当時の沖縄事情を聴き知ったことからだった。八女茶の売りさばき人として沖縄にわたり、尖閣

をふくむ先島諸島での殖産開拓に当たった実業家の足跡を、資料を基に詳細に追跡する。

古賀辰四郎の略歴

古賀辰四郎の八重山進出(八重山古賀支店の開設)

古賀辰四郎の尖閣諸島進出

領土編入以降の尖閣諸島における漁業

海鳥類

鱶鰭、海参、介殻、鼈甲等の漁獲採集

鰹漁と鰹節の製造

珊瑚採集(珊瑚漁業)

其他の漁業(製缶)魚肉及び鳥肉缶詰

尖閣諸島における漁業以外の事業v

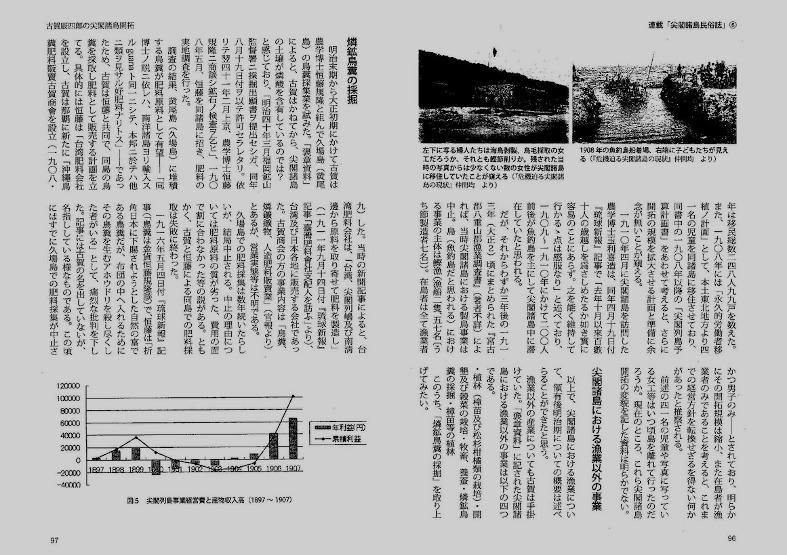

燐鉱鳥糞の採掘

尖閣諸島開拓の利益と収支

季刊日本主義 №33(2016春号) 連載・「尖閣諸島民俗誌」⑦

寄留商人・古賀辰四郎の肖像(p86~p98)

前稿では尖閣諸島における開拓者としての古賀辰四郎の活動を概観した。

今回はさらに具体的に、尖閣での活動とは別に沖縄県ではどのような商売を営み、どのように暮ら

していたかを見ていきたい。すなわち、寄留商人としての古賀辰四郎の肖像―である。

異色の寄留商人

博覧会・共進会における海産物の出品

沖縄経済界における古賀辰四郎

内地人との交流

藍綬褒章の下賜―実業家としての絶頂期

三浦丸沈没事件と古賀の晩年

古賀辰四郎が沖縄に遺したもの

季刊日本主義 №34(2016夏号) 連載・「尖閣諸島民俗誌」⑧

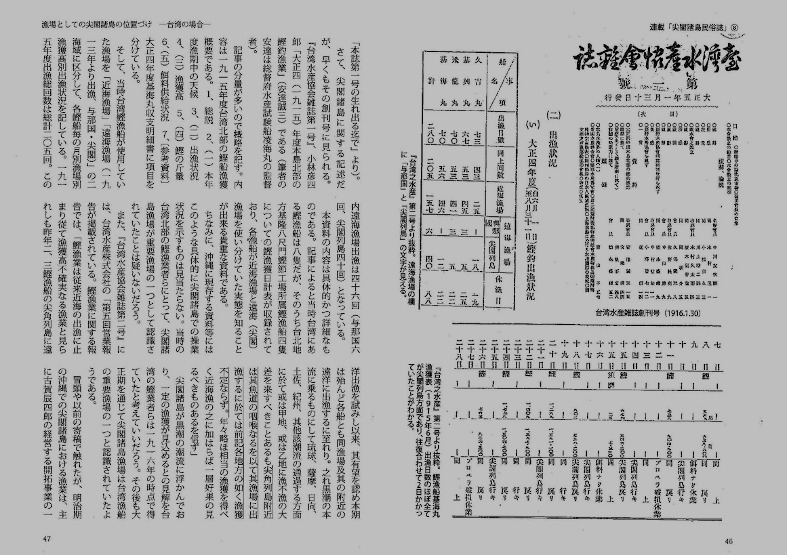

漁場としての尖閣諸島の位置づけ

―台湾の場合― (p42~p52)

これまでの寄稿では主に古賀辰四郎という尖閣諸島開拓者を通して同諸島における動きを見てきた。古賀は

鰹節製造のための鰹漁業を基幹産業としながら島の漁業基地化を進め、沖縄での海産物商人としての地位を

固めつつ、他の産業分野にも手を広げていったことは前回触れたとおりである。

ところで、尖閣諸島近海における漁業は、領土編入された当初においてはほぼ古賀の独占事業であったが、

時代が下り漁船が動力化されるに至ってからは、古賀以外のもの、たとえば沖縄本島、台湾基隆、日本本土

からの漁業者が進出してくるようになる。今回の寄稿では彼らの動きを追ってみたいと思う。

台湾漁船の尖閣出漁

台湾における鰹節の製造

尖閣諸島への出漁

大正期を通じての尖閣諸島の漁場利用

その後

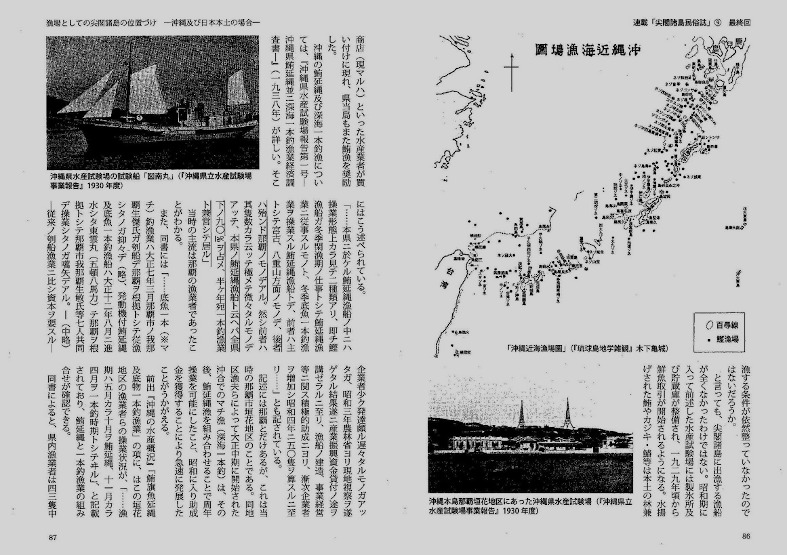

季刊日本主義 №35(2016秋号) 連載・「尖閣諸島民俗誌」⑨ 最終回

漁場としての尖閣諸島の位置づけ

―沖縄及び日本本土の場合―(p81~p91)

「・・本県近海は概ね鰹群の来游を認めざるはなきも沖縄本島の東方海面のみは群游頗る稀少なるが如く現今

着手の漁場は尖閣列島、与那国島、石垣列島、宮古列島の近海及沖縄本島の西方海面海岸より一里乃至二十里

の所に於てし而して一般的に概見すれば多くは北方より南方に進むに従ひ漁場は陸地に接近し且つ魚群大なる

が如し・・」(『沖縄県治要覧』 一九一六年沖縄県)

沖縄漁業の概観

漁船の動力化

沖縄の漁船は尖閣諸島に行かなかった?

日本本土の場合

まとめ