(「【講演】沖縄近代史から見た尖閣諸島 國吉まこも」より)

第三部 日本・中国・台湾 ―――――――――――――― 143

――― 東アジアの狭間に浮かぶ沖縄が目指す先には

移動市民大学IN 石垣島 「尖閣諸島の自然と歴史」

(2013年1月13日、石垣市健康福祉センター)

【講演】尖閣諸島問題 ― 沖縄からの視点 - 上里 賢一 146

【講演】戦後の尖閣諸島における漁業 國吉まこも 160

【資料紹介】尖閣諸島のアホウドリ 花井 正光 189

資料作成・提供 長谷川博

コメント 新崎盛暉・岩下明裕

尖閣諸島クイズと解説 224

釣魚島(尖閣諸島)を東アジアの観光地に 劉 剛 228

(「【講演】 尖閣諸島問題 ―沖縄からの視点- 上里賢一」より)

第四部 アホウドリの住む島で ――――――――― 233

――― 時代に翻弄される島のこれから

第480回沖縄大学土曜教養講座 「国境を超えた共生圏を創る part2」

(2011年6月18日、沖縄大学Ⅱ号館213教室)

【映像上映】石垣ケーブルテレビニュース 237

【番組上映】尖閣諸島のアホウドリ 解説 水島 邦夫 239

【講演】クガドゥン 國吉まこも 252

【講演】国境から世界を考える 岩下 明裕 268

コメント 古川 浩司

(「【番組上映】尖閣諸島のアホウドリ 解説 水島邦夫」より)

(「【講演】国境から世界を考える 岩下明裕」より)

結びに代えて ――― 残された課題 新崎 盛暉 299

編集後記 國吉まこも 303

結びに代えて・「編集後記

結びに代えて ――― 残された課題

新崎 盛暉

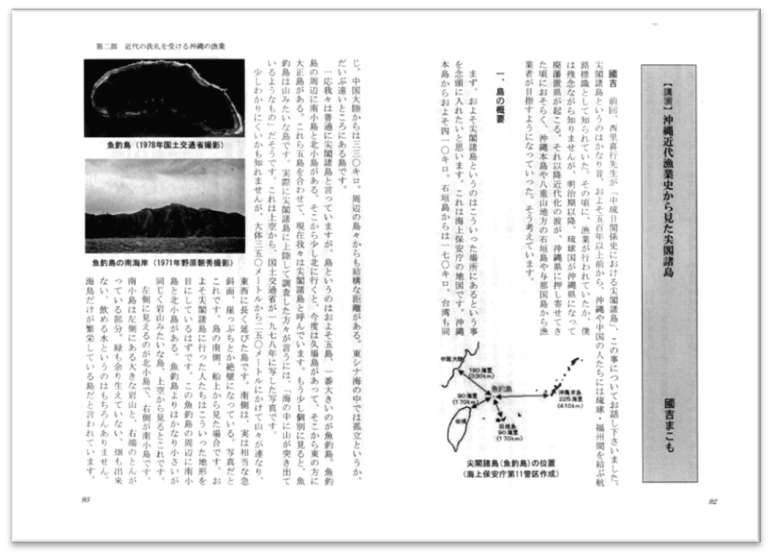

今、私たちの眼前には、小さな無人島を、「自国固有の領土」と主張する日中両国の争いがある。この島々は、

中琉間の、中国から琉球へ向かう、あるいは、中国から琉球に帰る船の航路に位置する目標島にすぎなかった。

近代になって、この島に住むアホウドリの羽毛を求める商人や、その周辺の漁場を開拓する沖縄漁民の生産と生活

の場になった。そして沖縄では、これらの島々は当然のごとく、沖縄と一体の地域社会の一部、いわば生活圏とし

て認識されるようになった。やがてそれは、台湾漁民にも共有される生活の場となる。

ところが、六〇年代末、周辺海域の海底に石油資源の存在の可能性が指摘されるようになると、無人島の領有権が、

日中両国のみならずアメリカにとっても重要性を帯びてくる。とくに、七〇前後の時期は、軍事的目的から沖縄の施

政権を掌握してきたアメリカが、その施政権を日本に返還するという時期に重なり合っているために米中日の政治的

思惑や駆け引きが複雑に交錯する。また、領土沿岸から二〇〇海里が排他的経済水域に認められるようになると、島

の価値は、さらに増大する。・・・尖閣諸島の領有権問題は・・・武力衝突の危険性すらはらんでいる。・・日中の

武力衝突を再現させないために、・・国家固有の領土という観念を相対化させる試みとして、提起されたのが国境地

域に住む生活者の歴史的文化的生活圏という概念である。

土曜講座という場を活用して、さまざまな角度から検証し、社会的に共有化しようとしたのが、この企画であった。

まず、第一回は、中琉日関係史に造詣の深い西里喜行教授を講師に、近世から近代への転換期におけるこの島々をめぐ

る歴史を考察していただいた。その後西里さんは、この時の講演をベースに、さらに考察を深めた論文を琉球新報に発

表された。その論文も収録させていただいている。第二回は、海人からの聞き取り調査を重ねてきた國吉まこも地域研

究所特別研究員に戦前期までの尖閣諸島周辺海域を中心とする漁業史について語ってもらった。同時に沖縄における漁

業史の権威である上田不二夫教授のコメントもいただいた。・・二〇一二年の石原慎太郎都知事(当時)の挑発的な尖

閣購入発言があり、それへの場当たり的対応として、野田佳彦政権の尖閣「国有化」(正確には、「所有権の取得・保

有」)があった。このことによって、この島々をめぐる日中の対立は。ピークに達した。そんな中で、緒方所長の主導

によって、「国境を超えた共生圏を創るPART3」が再開された。目次をご覧になってわかるように、PART3によって、す

そ野が大きく広がった。それは、石垣島での移動市民大学ともセットになっている。この三回で土曜教養講座としての

企画は終止符を打ち、その成果は、一冊の本にまとめられることになった。

だが、生活圏という考え方によって、国家固有の領土論を相対化し、領土紛を平和的に解決したいという試みは、緒

に就いたとさえ言えない。それどころか、現実は、より複雑化しているとさえいえる。

・・・中略・・・

とりあえずこの本は、こうした現実を沖縄の立場からとらえ返す視点を提供することにはなっているだろう。広く参

考にしていただければ幸いである。

これからの土曜教養講座が取り組むべき課題はあまりにも多い。新しい担い手の新鮮な発想に基づく企画に期待したい。

編集後記

尖閣諸島とは人々にとってどのようなイメージを抱かせる島でしようか。この東シナ海に浮かぶ島々も、おそら

く日本の他の地域と同様に、もちろんそれなりの歴史と自然を有していますが、一般には領土問題の一語でイメー

ジされる島でしよう。

沖縄の人々から見れば、中国との朝貢貿易の歴史の中では重要な標識島であり、漁業の歴史の中では、近代以降

獲得した、遥か沖合に浮かぶ海鳥に覆われた魚影濃い漁場です。古賀辰四郎という一人の男の歴史から見れば、ほ

ぼ生涯かけて島の開拓と事業に熱意と努力が注がれた島です。

八重山石垣島に生きる、慶田城用武氏のような沖縄戦における尖閣諸島遭難者から見れば、島は戦争のイメージ

と重なることでしょう。

島が史上まれにみる注目を集めたのは、御存じの通り国連による発表があってからです。当時の沖縄では膨大な宝

の山が見つかったと騒がれました。海底に眠る資源の権利獲得にその情熱を費やした方には宝の島に見えたのでしょ

うか。

中国・台湾の人々、特に保釣運動の実践者から見れば、日本帝国主義によって不当に奪われた島であり、民主化運

動のシンボルに見えるかも知れません。台湾の漁業者の歴史から見れば、あの島はどのように見えるのでしょうか。

中国の漁業者は島に何をみるのでしよう。

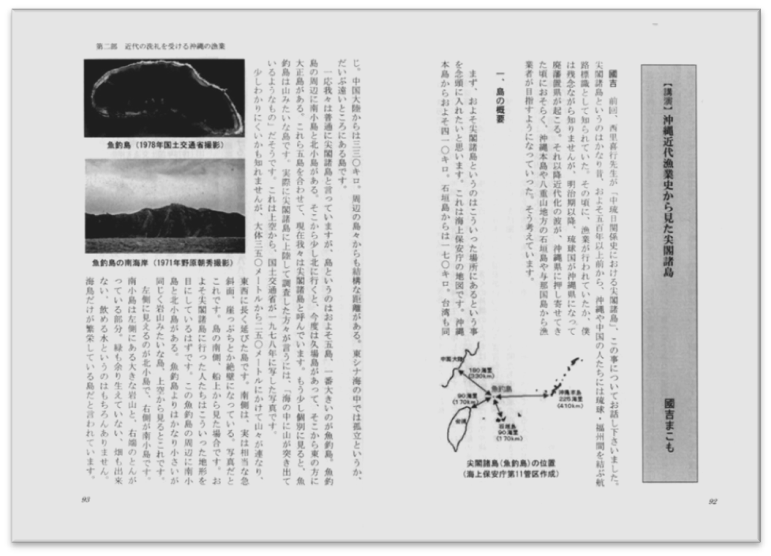

島の自然、特にアホウドリ等の海鳥にとっては、人の手に届かない楽園です。このことに、限りない情熱を注ぐ研究

者がいます。

戦後初めて島を調査した琉球大学名誉教授高良鉄夫氏は、地元紙でこどもたちに島の不思議な自然を紹介しました。

その後先生は教え子を島に連れて行き、自然の素晴らしさを体感させるようになります。教え子の方々が尖閣を思い出

すとき、それは先生の思い出と重なることでしよう。

おそらく尖閣を見る人々はそれぞれに、それぞれの島のイメージがあります。

本書を手にしていただく事で、何かしらのイメージを共有いただければ幸いです。

・・以下略

國吉 まこも