|

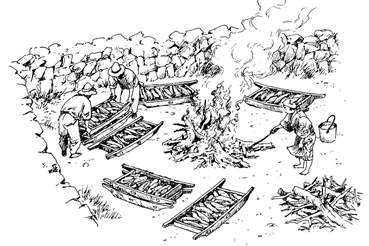

戦後の短い時期であるが、尖閣諸島において沖縄漁夫の一部は同諸島の開拓跡地を利用、鰹漁及

び鰹節製造に従事した歴史がある。石垣島の漁夫は魚釣島の北西にある石垣跡で、宮古伊良部島

漁夫は南小島北西にある石垣跡で、宮古池間島漁夫は魚釣島南側海岸を拠点として、それぞれが

鰹漁と節製造を試みた。 冒頭の写真の方々は1950年代にかけて尖閣諸島へ出漁していた宮古漁夫の方々であり、幸い皆さ んご健在である。今回、写真の方々他出漁経験のある漁夫の皆さんから当時の状況を聞取った上 で、劇画家の新里堅進氏に鰹漁及び鰹節製造の様子を描いて頂いた。 |

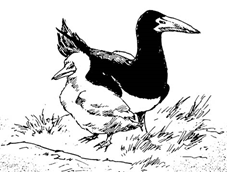

真鰹(マガツオ)

真鰹(マガツオ)