―――――――――――――――――――――――――----――――――――----

尖閣列島実習調査に参加して

瑞慶覧 長 方

1932 年(昭和7年)沖縄県大里村に生まれる。琉球大学卒。 知念高校教諭、糸満高校教諭を経て大里村農協理事、沖縄県 議会議員、沖縄社会大衆党委員長を歴任、社会福祉法人つき しろ学園理事、多肉植物愛好家 ―――――――――――――――――――――――――----――――――――----

経済界の支援で

1953 年(昭和28 年)、今から53 年前、私が琉球大学生物科4年の8月に夏休みを活用して八重山群島の尖閣列島

(石垣市字登野城2390 番地〜 2393 番地)へ生物調査に参加した。調査日程はおよそ20 日間の予定で、琉球大学助

教授で動物学担当の高良鉄夫先生を団長に、同じく宮城元助先生を副団長に、学生は生物学科と農学部の農学科と畜

産学科の学生13 名だったと記憶している。調査に当たった船は、当時本部町にあつた水産高校の前身である開洋高校の海洋実習船がその時期に、宮古、八重山 地域に海洋実習に行くとの情報を得た。 学校と直接交渉をしたら、条件付きでOKのサインが出たので便乗させてもらうことになった。その条件と云うのは、 期間中の船の燃料、すなわち重油を琉大側が負担する。更に、米や缶詰め等の食糧等も独自に調達すること。開洋高 校の実習船活動に迷惑や支障をきたさないようにすることで、船上では学校側や船長の指示に従うこと等であった。 特に応待してくれた玉城教頭先生は太っ腹の竹を割ったような男っぽい先生で大変好印象を受けた。 さて、その費用と燃料、食糧品等の調達は、それぞれ分担して当時繁盛していた沖縄の経済界の企業、会社を廻って お願いすることにした。 先ず、船の燃料はカルテックスの名で有名な琉球石油(稲嶺一郎社長)にお願いし、ドラム缶入りで何本か現物提供 してもらった。 更に、米は沖縄食糧(竹内和三郎社長)、缶詰め等の食糧品はリウボウ(宮里辰彦社長)などに、又資金として現金 (当時のB円軍票)も沖映の宮城嗣吉社長や、国際劇場の高良一社長、國場組の國場幸太郎社長さんらから快く寄付 してもらった。 当時は、まだ米軍占領下で軍票のB円が通貨の時代で戦後復興のスタートの時代だったが、経済界の創始者でリーダ ーの方々だけあって物わかりが早く気持ちよく協力して下さったことに今でも感謝している。 ただ、学生の身分で、しかも世間知らずだったので、調査を終えて帰ってからの報告や、お礼廻りも全然してなかっ たのではないかと、今恥ずかしい思いで反省している。 さて、僕の記憶では、宮古を経由して八重山の移民地(裏石垣)米原や星野、伊野田、明石と、西表島の移民地と炭 坑跡等の調査もした。 石垣島や、西表島の分は今回は割あいして、尖閣列島を中心としたことについて記憶をたどりながら記すことにする。

南北小島へ

西表から、尖閣の北小島や南小島までは、わりと波もおだやかで航海中も引き縄漁でマンビキ(シイラ)やサワ

ラ等の大型魚を釣りあげ、新鮮でおいしい刺身を腹一杯食べた。

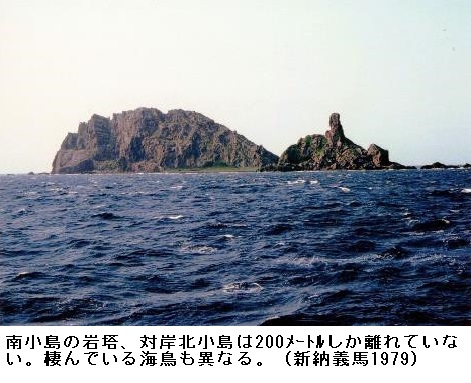

ラ等の大型魚を釣りあげ、新鮮でおいしい刺身を腹一杯食べた。行きはひどい船酔いもせず、天候も良好で楽しい航海だった。 尖閣列島に近づくと船上に海鳥が群をなして飛んでガアガアとうるさく鳴いている。 開洋高校の教官の説明によると海鳥が群れをなして飛んでいる下の海にはたくさんのカツオや魚が群をなしている 良好な漁場だと教えられた。 この地域は暖流と寒流がぶっかる所でブランクトンも多く、それを食べる小魚やエビ類、更に小魚を食べるカツオ やマグロ、更に大型のサメやカジキ等も集まってくる、すなわち食物連鎖で多くの魚が群れをなしているとの事で ある。 南北小島に近づいたが、浅瀬がなく、深いところからすぐ陸地になっている。夏の暑い陽ざしで海の色も紺青で泳  ぎたくなったので海に飛び込もうとしたら仲栄真船長に注意された。南小島と北小島はわずか200 メートル足らず

だが、ここは急流で、しかも食物連鎖で大型の人食いザメも出現するとの事で、非常に危険な海域だと教えられび

っくりした。

ぎたくなったので海に飛び込もうとしたら仲栄真船長に注意された。南小島と北小島はわずか200 メートル足らず

だが、ここは急流で、しかも食物連鎖で大型の人食いザメも出現するとの事で、非常に危険な海域だと教えられび

っくりした。最初の上陸地は上空は海鳥が乱舞する北小島だった。断崖絶壁の切り立った部分と傾斜した部分があった ので、母船は200メートルぐらいの離れたところに留めて、私達はボートで、5、6名づつ分乗して上陸した。 南小島と違った海鳥(特にセグロアジサシ)の大群が島を覆っていた。 島の斜面だけでなく、断崖絶壁の切り立った岩壁の穴にもセグロアジサシ等の海鳥が営巣し、海岸近くの岩場まで 所せましと、海鳥がひしめきあって群をなしていた。  地表面は傾斜しているところのすべてに海鳥の糞とその排泄物、更に営巣のために集められた草木の葉や、枯れ木、

海草等が何層にも堆積してベッドマットのように2、3メートルの高さにフワフワとなり、その上に無造作に卵が

産み落とされている。ヒナもかえり数百万羽もおるかと思われる程、歩けば足で踏みつぶす程のおびただしい数の

卵とヒナだった。

地表面は傾斜しているところのすべてに海鳥の糞とその排泄物、更に営巣のために集められた草木の葉や、枯れ木、

海草等が何層にも堆積してベッドマットのように2、3メートルの高さにフワフワとなり、その上に無造作に卵が

産み落とされている。ヒナもかえり数百万羽もおるかと思われる程、歩けば足で踏みつぶす程のおびただしい数の

卵とヒナだった。上空にはわが子を敵から守る為に、大きな鳴き声を立ててガアーガアーしながら攻撃してくる。しかも真夏の太陽 が照りつけると、想像を絶する糞の悪臭でほんの十分余りで頭がおかしくなった。 面白半分に2メートルぐらいの棒を振り回したら、2、3羽が落ちてきた。 しかし悪臭と親鳥の攻撃に負けて島を退散し、船に戻った。 そこから次の調査地へ向かった。南小島は、シロガジュマルの低木(海風の影響で)這うように岩の上に生えている。 その間にカツオドリが巣(かんたんなもの)を作り、丁度ヒナを抱いている時期で親鳥が大きな嘴で攻撃している。 嘴は長く、するどく、近づくと大きな鳴き声で恐喝しながら急におそいかかってきて僕のズボンにかみついてズボン の下半分を引きさいてしまった。 卵はアヒルぐらいで大きいので食用にと思って10 個ぐらいも取っただろうか?親鳥も5、6羽ぐらい捕獲して船に 持ち帰り料理してお汁にして食べた。 肉は硬くて、しかも脂肪分が少なく、臭いも悪く、おいしくなかったので半分ぐらい捨てた。卵も淡泊で、味気な く、鶏卵にくらべておいしくなかった。 このように海鳥の大群や鳥糞の悪臭に悩まされたり、ヒナの可愛さにうっとりするなど貴重な体験をした。そのと きに泉川寛が撮影した何枚かの写真が残っているが、我々にとってこれらは53 年前の思い出を語る大切なものだ。

魚釣島にて

魚釣島は尖閣列島の中では一番大きな島で、古くは和平山やクバシマと呼ばれていたようである。島に近づくと、ク

バシマと呼ばれるだけあって、船から見ると殆どクバ(ビロウ)が、島一面を覆って見える。高いところは360 メー

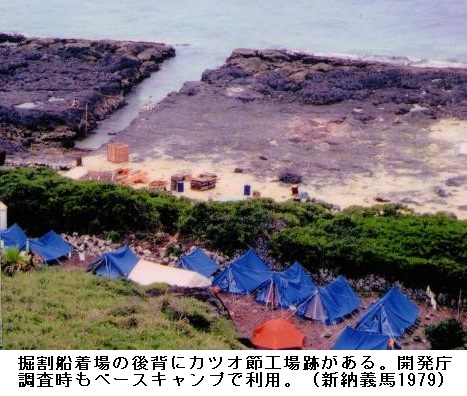

トル余りもある岩山からできているので、大部遠いところからも島かげが目認された。島には母船を接岸できる港や海岸がなく、断崖絶壁が殆どで、周囲を見渡しても、そう簡単に上陸できるところはな い。西北側に珊瑚礁を切り開いた掘割があり(古賀辰四郎氏によつて明治時代に開拓されたカツオ節工場への船着き 場として)船をその沖合いに停泊して掘割からボートで上陸した。 その掘割のある海岸から近い所に古賀氏の開拓時代の名ごりとして立派な石垣の建造物(防風・防潮壁)が残ってい た。高さ2〜3メートル、巾も2メートルに近い広い石垣で囲まれたカツオ節工場跡には大きな釜や、貯水桶等の残 骸も残っていて開拓当時の意気込みや構想の大きさがひしひしと感ずるものがあった。 豊富な漁場で、特にカツオ漁が盛んでとりたてのカツオをすぐその工場で加工し、多くの従業員もいて繁栄しただろ うが、“カッケ(脚気)”などのビタミン欠乏症の病気で倒れる人も続出し、絶海の孤島に位置しているから、(近  くに畑跡がある事からして、青物などの新鮮な野菜の島内生産が試みられたのでは)、事業は一方ならぬ苦労を強い

られたのが容易に推察された。

くに畑跡がある事からして、青物などの新鮮な野菜の島内生産が試みられたのでは)、事業は一方ならぬ苦労を強い

られたのが容易に推察された。高良鉄夫先生や宮城元助先生、新納義馬さん等の年長組は、その工場跡の仮宿泊地を拠点に調査活動も、宿泊もした が、年少者の僕と泉川寛、田中一郎の3名は、そこから少し離れた西側の掘割の近くの浜と岩山のふもとにあった難 破船の残骸を利用して小屋を作り3日間寝泊まりした。近くの山からクバの葉やマーニ(クロツグ)の葉など取って きて屋根代わりに覆い被せて作った。 僕達の近くの海岸はリーフ状で、ところどころに大きな石と波によるはげしい動きでプール状の穴が大小数多くあっ た。その池状の穴には満潮時に入った魚や、エビ、カニ等の魚貝類が豊富に入っており、干潮時にはとじこめられて 簡単にバケツで捕獲できた。 魚釣島の名称の由来もこれにありと歓喜したのを憶えている。 勿論、我々はその魚やエビ、カニ等を料理して腹一杯食べた。 更に、そのプールの幾つかには厚さ5、6センチ以上もあると思われる天然塩が板状に結晶化、堆積しており簡単に 取り出せた。野菜の代わりに近くの海岸と浜辺に自生しているホソバワダン(ニガナ)を採ってきて利用した。  船から見た魚釣島はクバ山のように見えたが、島の中に入ると原生林の大木が繁茂し、イリオモテランや琉球ボウ

ラン、マツバラン(シダ類)、オオタニワタリ等の植物が木に着生したりと、びっくりするようなジャングルで、

日中でもうす暗い感じのするぐらい数多くの植物が繁茂していた。

船から見た魚釣島はクバ山のように見えたが、島の中に入ると原生林の大木が繁茂し、イリオモテランや琉球ボウ

ラン、マツバラン(シダ類)、オオタニワタリ等の植物が木に着生したりと、びっくりするようなジャングルで、

日中でもうす暗い感じのするぐらい数多くの植物が繁茂していた。残念ながら、当時は植物の専門的な(学術的)知識もなく、標本づくりも不十分な為に、せっかく採集した標本類 をどのようにまとめたか記憶にない。 非常に興味があったのは園芸価値の高い、イリオモテランの大株や、ボウラン、マツバラン等をたくさん採取して、 カマス袋の二袋分ぐらい持ち帰って、首里当蔵の間借先の庭で栽培したが、技術不足で2、3年程度で駄目になった。 今考えると無知で自然破壊の張本人だったと反省している。 3日目に船が迎えに来て帰ることになったが、台風接近で掘割近くに母船は停泊できず、反対側の東南側の断崖絶 壁の真下にしかボートが入れないとの連絡が入り、大変な状況になった。断崖の上の木にロープをくくり付け、そ こから一人づつ、数メートル下の大きな波がうねり狂っているボートに、必死の覚悟で乗りうつり母船にたどりつ いた。 海上は台風接近で10 メートル近くの大波で、船は木の葉のように上下左右に大きく揺れ、そのままでは海中に投げ 出されるので、柱に自分のお腹をくくりつけて流されないようにして、とにかく生きた心地のしない状態で何とか 沖縄まで無事帰ることができた。 当時、琉大調査団は台風で遭難したと噂されたようである。 とにもかくにも20 日余りの日程を無事終えたが、この間、団長の高良鉄夫先生には、 大変なお世話とご指導をいただいた。特に八重山石垣では先生の実家もあり、校長を勤められた八重山農林高校に 宿泊したり、各地で先生の教え子や知人の方々にお世話になった。 今ならば、無人島の、しかも絶海の孤島はとても危険だからと、学生の身での調査は不可能だが、高良先生の情熱 や探求心のお陰で、私達が尖閣へ行けた(現在摩訶不思議なことに、中国に気兼ねして日本の国会議員や大臣でも 上陸できない?)のは、とてもラッキーに思い、とても感謝しています。 又、宮城元助先生は私の同郷(旧大里村、現南城市)の大先輩で、地味で研究熱心な先生でした。専門は公衆衛生 学と特に菌類にくわしく、目立たないが学究的な先生で、魚釣島でもジャングルの中や、落葉をかき分けたりして、 黙々といろいろな標本を採取されている姿を思い出す。53 年も前の事であり、しかも事前勉強もせず、準備も不十 分の中、何を調査し観察したのか、学術的な事は殆ど憶えていない。 現今、尖閣列島が、日中間の大きな領土問題になっているが、全く不本意かつ甚だ遺憾なことである。あの当時は 尖閣が日本の領土であり、しかも行政区画が八重山郡石垣市字登野城の番地であるし、誰一人疑問視するのも居な かったし、中国や台湾から物言いをつけられるとは露ほども思わなかった。 元気な内に、もう一回尖閣に行って見たいものだ。

※「尖閣研究 高良学術調査団資料集上」(2009年刊)より転載しました。 掲載写真の一部は取り替えています。 尖閣を偲び、琉歌3首を詠む (2006年12月21日)

瑞慶覧 長方

閑 話 休 題

一癖も二癖もあった戦後の沖縄経済人

尖閣初期調査は、経済人の支援で成し遂げられた 戦争が終わるや瓦礫の中から沖縄の経済復興・再建に向けて立ち上がった若者たちがいた。彼らは一癖も二癖もあ り、強烈な個性とバイタリティ、抜群の行動力と情熱の持ち主だった。  その一人の高良一氏は、米軍事施設に乗り込み、「民衆は娯楽に飢えている」と部隊長を説き伏せ、鉄条網を撤去

させ、資材の無料提供をうけて、劇場を創設した。ここに奇跡の一マイルといわれた国際通りのもとが築かれ、那

覇市の発展をもたらした。アイディアマンの氏はいち早くホテル、観光事業に取り組み、43 歳で銀行頭取、商工会

会議所会頭、那覇市議会長を歴任し、高良 一氏政財界に君臨した。40 余年前にモノレール構想を提言し、ホラ吹

きと嘲笑されたが、今日では氏の予言は実現している。

その一人の高良一氏は、米軍事施設に乗り込み、「民衆は娯楽に飢えている」と部隊長を説き伏せ、鉄条網を撤去

させ、資材の無料提供をうけて、劇場を創設した。ここに奇跡の一マイルといわれた国際通りのもとが築かれ、那

覇市の発展をもたらした。アイディアマンの氏はいち早くホテル、観光事業に取り組み、43 歳で銀行頭取、商工会

会議所会頭、那覇市議会長を歴任し、高良 一氏政財界に君臨した。40 余年前にモノレール構想を提言し、ホラ吹

きと嘲笑されたが、今日では氏の予言は実現している。武人で鳴らした宮城嗣吉氏も映画興行で大当りした経済界の大物となった。沖映興業を設立し、沖縄芝居の復興発展 に情熱を傾けた。氏の破天荒さを語る終戦時の秘話がある。  住民と日本兵が立てこもっている轟壕に投降を呼びかけても誰も応じなかった。「出ていく者は敵に通報するスパイ

として射殺する」と、兵隊が脅していたからだ。米軍は救出を断念、ガソリンを流し火を放とうとした。あわてた氏

は「それでは住民が殺されるだけだ」と説得、米軍からカービン銃と手榴弾を借り、仲間5人で決死隊を組織して壕

に突入、天井に向けて銃を乱射、兵隊を下方に追いやり、住民に壕から出るように呼びかけた。住民に続いて兵隊も

投降した。彼らも出て行きたかったがキッカケがなかった。宮城氏らの決死の救出作戦で約1000 人の住民と兵士の命

が救われたという。

住民と日本兵が立てこもっている轟壕に投降を呼びかけても誰も応じなかった。「出ていく者は敵に通報するスパイ

として射殺する」と、兵隊が脅していたからだ。米軍は救出を断念、ガソリンを流し火を放とうとした。あわてた氏

は「それでは住民が殺されるだけだ」と説得、米軍からカービン銃と手榴弾を借り、仲間5人で決死隊を組織して壕

に突入、天井に向けて銃を乱射、兵隊を下方に追いやり、住民に壕から出るように呼びかけた。住民に続いて兵隊も

投降した。彼らも出て行きたかったがキッカケがなかった。宮城氏らの決死の救出作戦で約1000 人の住民と兵士の命

が救われたという。元満鉄にいた稲嶺一郎氏は琉球石油を創設した。後藤新平総裁の満鉄中央研究所に倣い「琉石産業研究所」を設け、 ハワイ、米国、東南アジア各地から生物資源を捜し求め、沖縄の産業発展に資するとした。(氏は尖閣の漁業・海底 石油資源の開発に最後まで奔走した)。 戦後の沖縄経済を復興・再建した経済人はこのように一徹・変わり者で様々なエピソードに事欠かない。そんな豪放 な彼らは、沖縄のためになるならばと、大学への研究援助は無論、尖閣調査を喜んで支援した。高良氏や宮城氏らは 目の前で札束を取り出し、「で、いくら欲しい?」と、寄付金集めに来た学生だった新納氏や瑞慶覧氏らを驚かせた。 稲嶺氏が戦後沖縄のエネルギー業界の重鎮だとすれば、竹内和三郎氏が米穀業界、宮里辰彦氏が百貨店業界の重鎮で あろう。

※本コラムは、「尖閣研究 高良学術調査団資料集上 2007年刊」より転載しました。 |